弊社メールマガジンで配信した「コンサルタントのつぶやき」です。

IT利活用のトレンドやお役立ち情報をメールマガジンでお届けしています。

記事の執筆

尾塚 賢太

新卒で中堅・中小企業のコーポレートIT支援会社に入社。基幹システム・販売管理システムの導入やシステム運用、ヘルプデスクを経験する。 全社最適を目指したIT活用の支援を行いたく、青山システムコンサルティングに入社。前職から培った第三者視点で企画から運用までを意識したコンサルティングを行っている。

背景が共有されないまま引き継いだ業務や、周りに合わせて行っている業務など、目的や理由が分からず、今まで「なんとなく」続けてしまっている業務はないでしょうか。当初は目的に沿っていた業務も、状況や環境の変化により、目的から逸れていくことはよくあります。この目的と手段のズレを防ぐためには、「目的の見直し」と「目的に合った手段の設定」が不可欠です。今回は具体例を挙げながら、目的に立ち返る重要性と業務内容を見直す方法を紹介いたします。

あるシステム開発プロジェクトでは、企画やシステム要件のフェーズにおいて、週次で定例会議を設定しました。合意形成を目的にしているため、認識のズレを防ぎつつ円滑に議論を進めるには適した手段と考えられます。しかし、システム要件が固まったフェーズでは、タスクやスケジュール管理といった「進捗確認」の比重が高まることで「合意形成」を目的にした会議は形骸化していく可能性があります。

それを防ぐために、「そもそもなぜやっているのか?」といった前提の問い直しをすることで、目的が変化していることを把握でき、手段の見直しが可能となります。

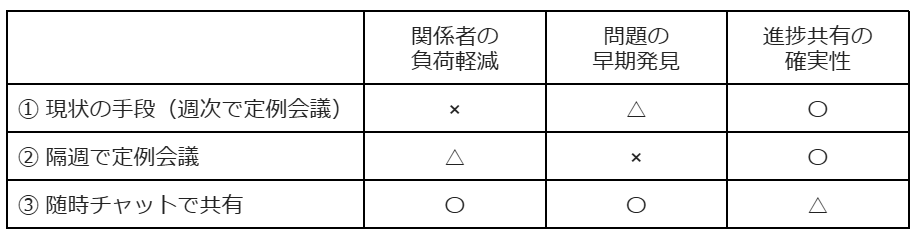

では、「進捗確認」に目的が変化していたとしましょう。このとき、目的に沿った手段を選ぶには、「進捗確認」で求めることを評価軸とし、選択肢ごとに比較することが有効です。ここでは、3つの手段に絞りますが、以下の評価軸で比較した結果を表にまとめています。

評価軸

・関係者の負荷軽減:拘束時間が短いか

・問題の早期発見:スケジュール遅れや検討漏れの検知を早急にキャッチアップできるか

・進捗共有の確実性:関係者が進捗を正しく認識できるか

①は毎週の会議への参加を強制するため、関係者の負荷が高いです。②は隔週の定例会議のみだと問題の発見に遅れが生じます。この3つの手段の中では、③が最も良い評価となっていますが、③はチャットのみのため細かいニュアンスが伝えられず認識ずれが発生する可能性があります。ただ、このように表にまとめておくことで、③のデメリットを補完する手段も確認できるため、②と③を採用するといった方法も模索することができるでしょう。

このように、「何のためにその作業を行うのか」という目的次第で、手段は変わってきますし、評価軸での判断により、最適な手段を選定することが可能です。

日々の業務に追われていると、どのタスクをいつ、どの順序で実施するかといった「How」に囚われがちです。しかし、目的を認識していないと、無駄な業務が増えてしまうかもしれません。今回挙げた具体例のように変化が捉えやすいことばかりではないので、タスク棚卸のタイミングで、「そもそもこれはやるべきことか?」という視点を持ち、目的に立ち返る習慣をつけてみてはいかがでしょうか。

2025年09月22日 (月)

青山システムコンサルティング株式会社

尾塚 賢太